摘要:儿童的情绪体验可分为积极情绪、消极情绪和“与‘我’无关”三类,呈现出时间和情境向度的多交点性;儿童主要关注学校空间的外部环境、兴趣匹配、互动特征、价值匹配、身份认同与自我概念、权力与规则六个方面,具体包括(使)干净—(使)脏、有趣—无聊、帮助—拒绝、令人自豪—令人羞愧,自由-束缚等十对特征。教师则关注学校空间的绿化、安全性和教育性等方面。儿童与教师关注点的异同要求邀请儿童成为学校空间建设和管理的参与者;倾听并立足教育目的有选择地满足儿童的空间需求;在解读儿童情绪的过程中挖掘和实现儿童空间情绪体验的教育价值。

关键词:情绪地理学;学校空间;参与式绘图访谈;小学儿童;情绪体验

纲目

一、问题的提出

二、理论基础

三、研究过程与方法

四、研究发现

五、讨论与建议

✦

一、问题的提出

✦

2006年,教育部在《关于大力加强中小学校园文化建设的通知》中强调要充分利用一切可以利用的媒介,如板报、橱窗、走廊、建筑物等来体现教育理念[1]。开发学校空间的育人功能成为教育工作者与研究者的关注热点。2016年,教育部下发《关于新形势下进一步做好普通中小学装备工作的意见》,指出“教育教学装备是培养学生创新精神和实践能力、促进学生全面发展的重要载体”[2]。响应教育部号召,各省市教委积极行动。如上海市教委提出推进基于课程的综合实验室、学科专用教室建设,建设以学生学习为中心的学习环境,打造智慧校园[3]。同时在市内试点推广“未来教室”建设,力争实现学校空间“为每一位学生的学习而设计”[4]。

在政府的重视和支持下,国内学校空间建设取得了长足的进步,相关研究也成果颇丰。然而,国内学校空间研究主要遵循成人视角,将学校空间理解为静态的教育资源和开展教育活动的工具,其背后的工具性空间观将学校空间视为外在于儿童的事物,儿童被认为是被动的成人精心设计的空间的客体[5][6]。但现实是,儿童具有主动建构和决定他们所处的社会生活和参与他人生活的能力[7,8,9,10],是积极的社会行动者[11]。因此,若要实现学校空间的育人价值,“使学校成为儿童能真正生活、获得他所喜爱的生活经验、发现经验本身的意义的地方”[12],必须了解儿童的空间经验。

那么,如何捕捉和理解儿童的学校空间经验?儿童情绪能够为我们提供有力视角[13],如李旭在博士论文中描述和诠释了四名幼儿的学校生活体验,发现儿童在幼儿园中或感到不安、焦虑,或渴望“爱”,或感到被忽视[14]。他认为,儿童的负面情绪与幼儿园中形式化的教育活动、不公平的活动机会、家庭教养方式及普遍的对儿童天性和特殊需要的忽视有关。袁永雄和黄进基于幼儿“我喜欢的幼儿园”绘画作品开展访谈,分析了幼儿的理想幼儿园及当前幼儿园建设存在的问题[15]。李晓文和原晋霞则聚焦幼儿园区域活动,基于儿童对区域活动的喜好特征提出具体可行的建议[16]。可见,儿童情绪是儿童空间经验的情感表征,能够反映儿童的需求,从儿童视角揭示学校空间存在的问题。

综上,本研究主要关注儿童在学校空间的情绪体验。具体研究问题如下:(1)儿童在学校空间中有哪些情绪体验?(2)影响儿童情绪体验的空间特征为何?(3)儿童与教师对学校空间的关注点有哪些异同,如何结合二者改进学校空间?

✦

二、理论基础

✦

本研究以情绪地理学为理论视角,梳理情绪的概念,情绪地理学对人、空间与情绪关系的假设;再具体到儿童和学校空间,结合教育心理学对儿童情绪的理解,提出本研究对儿童、儿童情绪和学校空间三者关系的分析框架。

对情绪(emotion)的理解可分为心理现象或社会文化现象两个向度[17]。现代心理学认为,情绪是个体依赖于过往及当下的认知对客观事物的生理反应,认知是情绪的逻辑起点[18]。在承认情绪的生理和认知心理的基础上,社会学更强调情绪的社会文化性质。在早期社会学者中,涂尔干将部落群体共享情绪的方式(“集体欢腾”)描述为宗教仪式的产物。他认为,个体在仪式中表现出的“欢腾”并非个人情绪而是社会建构结果[19]。当代社会建构理论认为,由环境激发的情绪是由个体所处社会的文化信念、价值观和道德关系所决定的[20]。情绪是社会文化建构的产物,是个人和群体从特定的社会文化中习得的[21][22]。

作为地理学“社会文化转向”的重要体现[13][24],情绪地理学汲取了心理学和社会学研究成果,关注人的空间情绪体验、情绪表达以及人的情绪对空间的互动耦合[13,26,27]。基本假设是:(1)情绪是人与空间产生关联的中介,情绪以空间为载体,人通过情绪赋予空间以意义,情绪蕴含着人对空间的认识和理解;(2)空间既具有物理性,也具有社会性,社会性空间由空间中的各种社会关系构成,生成于空间主体之间的互动,以及主体与物理性空间的互动中。具体到儿童,从教育心理学角度看,儿童情感是儿童自我意识、自我概念和自尊的重要构成,儿童的情感发展过程也是儿童的个性和社会化发展过程,儿童在不同发展阶段的情绪表现反映了儿童的阶段性发展需求[28]。

基于以上理解,本研究对儿童、儿童情绪和学校空间的关系的认识如下。(1)儿童带着独特的直觉感官和特定的社会文化经验进入学校空间。儿童的社会文化经验可能来自家庭、社会和学校等多个渠道。(2)学校空间具有物理性和社会性,其中社会性学校空间由生生关系、师生关系、家校关系等构成。学校空间内含着社会文化结构的教育理念与教育期待。(3)儿童情绪产生于儿童与学校空间的互动之中,并因儿童直觉感官和社会文化经验的异同而呈现出个性和共性。(4)受生理和心理发展因素影响,儿童的情绪表达和体验具有年龄特征。(5)儿童情绪反映了儿童的成长需要,是检视学校空间是否充分满足儿童需要的“透镜”,也能为我们改进学校空间提供“以儿童为中心”的可能路径。

✦

三、研究过程与方法

✦

(一)研究地点与参与者的选定

研究地点为S市L小学。在S市教委的支持下,市内中小学在学校空间建设上“以学生发展需求为中心,以教育现代化为目标”,力求学校空间为学生生命成长服务。而L校作为S市窗口学校之一,绿色校园和科技校园是其主要特色,曾获“国际生态学校”与“市科技教育特色示范学校”等称号。

在选择具体的研究年级和班级时,考虑到儿童的学习压力、认知水平和表达能力,研究者在进行研究设计时排除了五年级毕业班和一、二年级的低年段学生。之后在征得校长、班主任与班级学生同意的前提下,研究者选择了L小学四年级A班学生为研究参与者。

(二)参与式绘图与访谈

参与式地图绘制(Participatory Mapping)与访谈在西方学校空间研究当中被普遍运用,是一种邀请儿童绘制出自己的生活地图,并对地图进行阐释的方法[29]。参与式地图绘制法认为,每一个参与地图绘制的主体都从自身的经验和文化中去建构和赋予空间以含义。个人在地图上所描绘的空间,是个人的文化和经验与其所在情境的文化与经验相互作用的结果[30]。参与式地图绘制揭示和解释了隐藏起来的潜在物的事业[31],以图画的形式将空间中关系、秩序、文化、知识、权力等要素的运作从“不可见”变为“可见”。具体操作过程如下:

1. 收集儿童的学校与班级生活地图

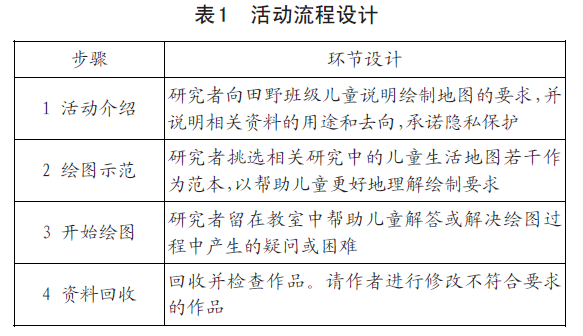

在班主任的同意与帮助下,研究者在午会课时在A班开展“我的学校生活和班级生活地图绘制”活动,要求学生在纸上分别画出自己的学校生活地图和班级生活地图。活动流程设计见表1。

学校及班级生活地图绘制要求如表2所示。

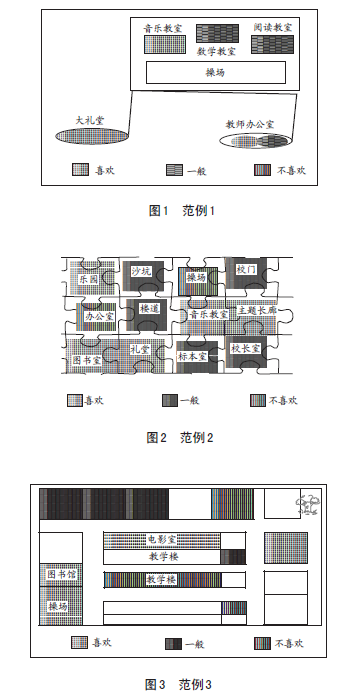

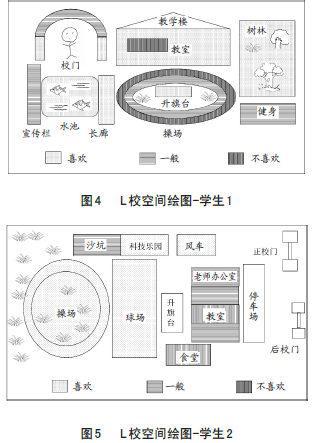

为帮助儿童更好地理解活动要求,研究者提供了若干范本。同时,为尽量避免范本带来的模仿效应,研究者选择了风格各异的范本。见图1、图2、图3(地图范本改编自 :Wood, Gerald K. Lemley, Christine K. Mapping Cultural Boundaries in Schools and Communities:Redefining Spaces through Organizing[J]. Democracy & Education,2015,23:1-9.研究者在将范本展示给儿童之前,利用制图软件将其中涉及的地点名称改为中文,并修改部分地名,使之更贴近中国小学生的学校生活)。

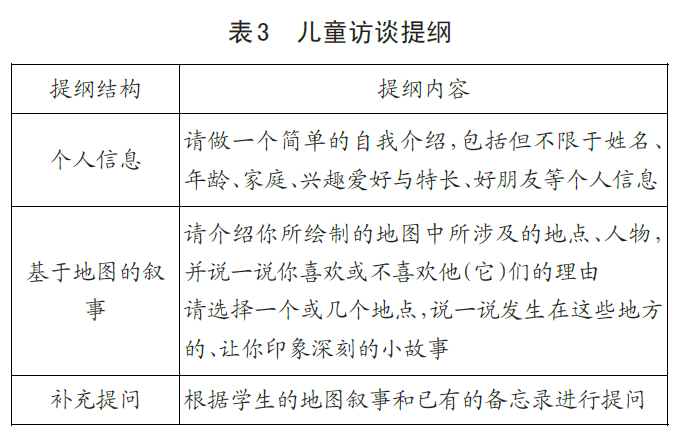

范例1是一名喜欢音乐的儿童所绘制的。范例2则是由一名喜欢拼图的儿童绘制。范例3采用了相对写实的绘制方法。在研究者的说明和引导下,田野班级儿童顺利完成了学校生活地图和班级生活地图的绘制。最终回收儿童单独完成和合作完成的学校生活绘图作品共30份。由于数量较多,此处只呈现部分样本。见图4、图5(因学生绘图扫描后不清晰,研究者利用制图软件进行二次重构)。

2. 基于地图的师生访谈

访谈主要基于儿童所绘制的学校生活和班级生活地图,采用半结构形式。每名儿童访谈时间约20-40分钟。最终访谈儿童24名,转录文本7万余字。访谈提纲见表3。

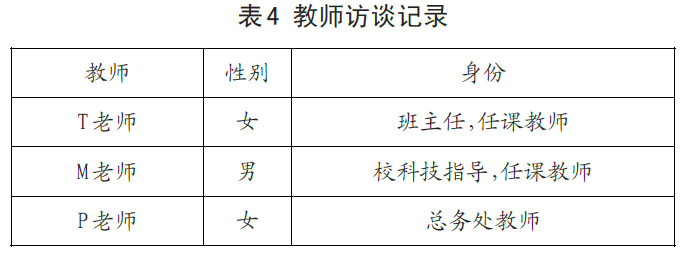

在儿童访谈结束后,研究者进行了教师访谈。共3名教师,每名教师访谈时间为45-60分钟。访谈教师信息见表4。

选择上述三位教师的原因在于:班主任在日常的班级管理和教育教学活动中,将社会及学校的教育理念、文化、制度、规范等基于自身的理解传达给儿童,是儿童学校空间实践过程中的“重要他人”。同时,班主任在布置本班教室空间时享有较大的权力,是学生班级生活空间的主要设计人。M老师与P老师则是整体学校空间设计的重要参与人。其中,M老师于2000年调任L学校后,全程参与了从学校空间设计、动工建设再到后期升级转型的全过程。与M老师相比,P老师更是亲历了40年间L校空间建设的全过程。

✦

四、研究发现

✦

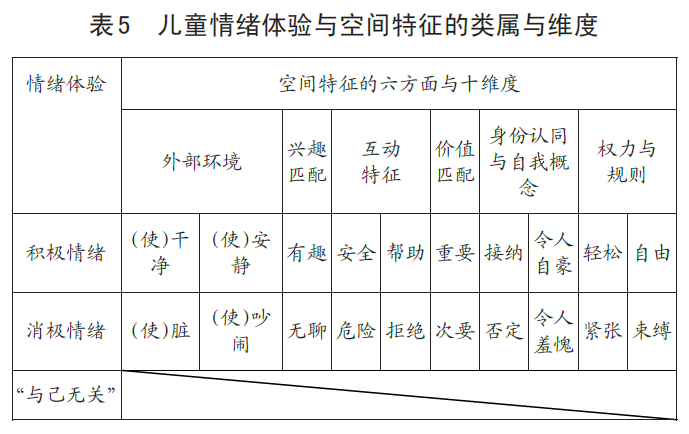

为更好地从大量访谈资料中抽取L校学生对学校空间的情绪体验,本研究借鉴了社会学者Anselm Strauss和Juliet Corbin扎根理论中的第一级编码方法,即开放编码(open coding)。开放编码的基本环节可概括为:命名/贴标签—发现类属—命名类属—发展类属的维度与属性[32],在非线性的编码过程中逐步提炼研究数据。最终归纳出儿童情绪体验的3个核心类属,影响情绪体验的空间特征的6种属性和10对具体维度。如表5所示。

其中,积极情绪、消极情绪和“与己无关”是对儿童情绪体验的分类。外部环境、兴趣匹配、互动特征、价值匹配、身份认同与自我概念、权力与规则是影响儿童情绪的六类空间特征,分别包括(使)干净—(使)脏、(使)安静—(使)吵闹等十对具体维度。本节将以此为分析框架,呈现L校儿童在学校空间中的情绪体验及影响情绪的空间特征。

(一)儿童情绪体验与外部环境特征

1. 儿童喜爱(使)干净和(使)安静的外部环境

在访谈中,所有儿童都表示自己喜欢整洁安静的环境。连被大部分同学“控诉”——“不爱干净”“午休时很吵”的儿童也不例外。以A同学为例;

研究者:你为什么喜欢教室呢?

A同学:因为教室很干净,大家写作业的时候也很安静。

研究者:所以你喜欢干净、安静的教室咯?

A同学:是的。

研究者:可是班级考评表上你经常因为座位下有垃圾或是自修时吵闹被扣分诶。

A同学:嗯……那是因为我还没有养成好的习惯。等我长大了,就会好。

在A同学看来,保持干净和安静是一种“好习惯”,即使他常常不能保持自己座位的整洁或安静学习,但他依旧向往干净安静的教室环境。访谈还发现,一些与“干净”似乎挨不上边的地点也受到了儿童的肯定。比如靠近后校门的学校的垃圾处理站。研究者曾经过两次,虽然可以看出工作人员把地面和垃圾桶都冲洗过了,但还是有淡淡的异味。但因在地图上标注了垃圾回收站,儿童都给它打了高分。问及缘由,儿童表示,“因为我们把垃圾放到那里去,那我们的校园和教室就干净了”。可见,儿童对干净的偏好不是静态的,也包含动态的“使整洁”的一面。同样,“使安静”的地点也受学生欢迎。比如教室讲台后的座位,这个座位主要由老师、班长或是纪律委员使用。儿童表示,“当位子上坐着人,就意味现在是安静学习的时间:如果有同学吵闹,老师和班干部就批评他们,让他们安静”。

2. 儿童反感(使)脏的外部环境

访谈发现,厕所、沙坑等地点得分较低是因为儿童觉得它们“脏”。但是,为什么同样承担了“使干净”功能的厕所没有像垃圾回收站那样获得儿童的肯定?多名儿童提到,“好多男生课间在厕所里玩水,弄得地面湿湿的……踩得到处是脚印”,“还有人把纸巾沾湿然后抛到天花板上去,一坨一坨的……”可以看到,令儿童反感的并不是厕所本身,而是人为的“弄脏”厕所的行为。“弄脏”的行为还连接了厕所与沙坑。谈及沙坑,儿童流露出了复杂的情感,“沙坑其实很好玩,但会弄脏鞋子”,“如果在里面摔一跤,那就很难弄干净”,“有的同学玩好以后手上和鞋子上都是沙子,他们就去厕所洗……然后厕所里也都是沙子”。可以看到,儿童并不讨厌沙坑,甚至觉得沙坑有趣,但在沙坑玩的代价——弄脏鞋子和衣服让他们望而却步。不仅如此,沙坑“使脏”的功能甚至超出了厕所的清洁能力,连带着使厕所也变脏。

3. 儿童“视情况”讨厌吵闹的环境

“吵闹”的环境也是儿童所不喜欢的。这在儿童对田径场的态度变化上有明显体现,如一名儿童提到,“我本来要给田径场打5分,但现在只有3分,太吵了”。那么,是什么让田径场变“吵闹”了?观察发现,学校正在田径场的一角修建休息亭,上课期间和午休时都可以听到打桩或铺路的噪音。儿童表示,现在田径场“打扰休息”“打扰学习”“让人烦躁”“很讨厌”。但研究者发现,课间教室里总是吵吵闹闹的,儿童的声音甚至可以盖过室外施工的声音,那儿童是否也不喜欢课间吵闹的教室呢?儿童表示,“课间就是玩和休息的时候,我不觉得吵”,“如果课间有同学要写作业的话,(他)可能会觉得吵”。可以看到,对儿童而言,吵闹的环境是否令人反感取决于“吵闹”发生的情境,在玩耍和放松的情境中,吵闹是可接受甚至让人享受的;但在上课、写作业等需要保持安静的情境下,吵闹就会被讨厌。

(二)儿童情绪体验与空间和兴趣、价值判断的匹配度

1. 儿童的空间喜好与基于直觉和经验的兴趣

访谈发现,“我(不)喜欢……所以我(不)喜欢……”是儿童常用的句式。以活动教室为例,L校中有着形形色色的活动教室——机器人实验室、水科技实验室、无人机实验室,以及音乐、美术和劳技教室等。谈及这些地点时,儿童会说,“我喜欢唱歌,所以我喜欢音乐教室”,“我不喜欢机器人,所以我不喜欢机器人实验室”。可见,儿童喜爱那些满足其兴趣的空间。有的兴趣源自儿童的直觉感官,有的则受经验和家庭背景影响,比如“我喜欢无人机实验室……无人机太酷了”,“我不喜欢校门,空荡荡的,什么也没有”是儿童的直观感受,“我喜欢音乐教室,因为我喜欢跳舞,我从小就练习还拿过奖”,“我妈妈是科学家,所以我喜欢科技教室”则与儿童的过往经验和家庭相关。访谈还发现,儿童的兴趣并不都是个人化的。访谈发现,教师会着意培养儿童的共同兴趣。比如儿童都十分喜欢班级图书角,这与班主任教师对阅读的鼓励和赞赏是分不开的。

2. 儿童喜欢“重要的”空间

分析班级生活地图发现,黑板的“出镜率”和得分都颇高。进一步访谈发现,儿童为黑板打高分的理由是“它很重要”。在儿童看来,黑板的重要性表现在:“老师会把知识点写在上面,帮助我们更好地学习”,“上面有被表扬和批评的人名字,提醒我们要有好的习惯”。可见,在儿童看来,黑板与“更好地学习”和“好习惯”挂钩,而这两点显然对他们来说是重要的。

(三)儿童情绪体验与互动空间特征

1. 儿童害怕危险的互动空间

在班级生活地图中,教室门是得分最低。问及原因,儿童不约而同地说起了上学期的两起“流血事件”:在事件1中,两名儿童在教室里追逐打闹,以一名学生脚滑,头磕在教室门框上流血告终;在事件2中,一名儿童将门关上不让另一名儿童进门,两人隔着教室门进行角力,最后以开合推搡门之间,一名经过的女生被夹破手指告终。学生在回忆两起事件时,或面色凝重,或睁大眼睛,面露惧色地说,“好危险”“太可怕了”“好多血”。可以看出,围绕教室门的两起校园安全事故带给儿童不小的冲击,“教室门等于危险”的图式烙在了儿童的头脑里。

2. 儿童讨厌“有门槛”和“不对称”的学习互动空间

访谈发现,教室座位是儿童的学习互动空间。学习互动不仅是教师在安排座位时会考虑的因素,也是儿童挑选理想同桌时的主要标准。尽管大多数儿童表示喜欢目前的座位安排,比如“我喜欢我的位置,XX(同桌)和我是好朋友,我们分享好玩的事情”,但当研究者请儿童说出自己理想的同桌安排时,儿童都倾向于选择对自己学习更有帮助的同学,“我想和XX坐,他的数学比较好,我可以向他请教”,“我想和XX做同桌,她成绩很好,可以帮助我”。理想同桌的选择在不同学业表现的学生那里也有差别。以成绩中下的C同学和成绩优异的D同学为例,C同学倾向于选择有意愿且有能力帮助他的“优生”,他直言讨厌一名“优生”,因为“他很自私,我们问他题目,他都不理我们”,而另一名“优生”却“很耐心,很愿意帮助我”;对D同学来说,她更愿意和成绩同样优秀或更优秀的同学做同桌,因为“我们可以取长补短,共同进步”。D同学觉得,如果和成绩差的同学坐会“很烦”,如她说,“我和现在同桌是好朋友,但她成绩很差,却总是黏着我,我想要写作业,我就觉得很烦……”

可以看到,学习互动空间是“有门槛”的,而学习成绩是唯一“通行证”。“有门槛”的学习互动空间令学习成绩中下的同学感到讨厌,他们希望得到成绩优秀同学的帮助;而“不对称”的学习互动空间令“优生”感到厌烦,许多优生会时不时地拒绝帮助成绩中下的同学。

(四)儿童情绪体验与身份认同和自我概念

1.“乖孩子”与“顽皮孩子”的空间分类

访谈发现,不遵守行为规范的儿童被同学称为“顽皮孩子”,“顽皮孩子”的活动空间也会被贴上同类标签。比如,学校禁止儿童去沙坑挖沙子玩,去玩的儿童被同学认为是“顽皮孩子”,而沙坑则连带被视作“顽皮孩子去的地方”。一名“顽皮孩子”表示,“沙坑是我们顽皮孩子去玩的地方……我们经常挖沙子,找宝藏……”。但实际上,“顽皮孩子”眼中的“乖孩子”们也会去沙坑玩,“体育课的时候,我也会去玩玩沙子。……我就是玩一玩,不怎么去”。不过,也有部分“乖孩子”坚决遵守校规,他们认为,去沙坑玩是“差的人”做的事情,如他们说“我们是不去的,我们都是好学生呐”。

可以看到,沙坑被赋予了“顽皮孩子的空间”意义。“顽皮孩子们”对此似乎并不在意,他们好像接受了“顽皮孩子”标签,依旧去沙坑玩得不亦乐乎。而部分“乖孩子们”则显得很矛盾,想要去玩,但似乎碍于“乖孩子”的身份,即使去玩了,也要为自己辩白“不怎么去”。有的“乖孩子”则是带着“乖孩子”的身份自豪和对“顽皮孩子”的否定而坚决抵制。如果说学习互动空间的“门槛”和“不对称”是学生依据学习成绩的群体分类实践,那么“乖孩子空间”与“顽皮孩子空间”则是以行为规范为依据。分类的过程也是群体内部分化,接纳和否定的过程。分类划定了学生的身份与空间归属。

2. 儿童喜欢满足其身份认同和归属的空间

在儿童看来,升旗台(在绘图中,国旗总是和升旗台一起出现的。当学生说“升旗台”时,实际指的是整个升国旗的仪式空间)是祖国的象征,如他们说,“我给升旗台5分,因为它代表了国家”,“我喜欢升旗台,因为我是中国人”。可以看到,儿童对升旗台的喜爱内含着他们对国家和自己中国人身份的认同。不仅如此,当他们以升旗手或护旗手的身份踏上升旗台时,他们会感到非常骄傲和自豪。曾担任过升旗手和护旗手的儿童们表示,“这是一种把祖国升上蓝天的骄傲”,“升旗的时候我觉得特别自豪,我希望再去升一次”。而还没有做过旗手的同学则表达了羡慕和向往,“我也想成为升旗手,多光荣啊”。

访谈发现,能让儿童自豪的并不只是升旗台,还有黑板报,排练室,宣传栏等,“我是宣传委员,我负责黑板报,这是老师和同学对我的肯定和信任”,“我每周三和周五都要排练合唱,之后要代表学校出国比赛。进合唱队可不容易……”,“我是三好学生,去年的时候我的介绍就放在这里(宣传栏)呢”。可见,能够使儿童自豪的空间有两个特点,分别是公开的荣誉,以及对儿童身份和能力的肯定。儿童的自豪情绪实际是其实践身份认同和归属感的方式。

(五)儿童情绪体验与空间中的权力和规则

1. 惩罚权在场的空间令儿童感到紧张

校门口是L校空间中得分较低的场所。除了之前提到的校门设计与装饰没有满足儿童的直觉兴趣外,校门口每天早晨的入校仪式也是重要原因。观察发现,儿童入校有以下几个步骤:向值日教师和保安敬礼问好→与值日生互行少先队礼→接受值日生检查。检查内容包括:(1)是否带水杯?(2)是否剪干净指甲?(3)是否携带手帕?(4)是否佩戴红领巾?据观察,大部分儿童都能够很好地完成入校仪式。在访谈中,儿童也表示认可学校日常行为规范对“尊重老师和同学”“穿戴整洁”“讲究卫生”的要求;但儿童同时也表示,入校仪式让人紧张,“校门的话,……它让我觉得紧张。因为我就是有一次忘戴红领巾了,然后就被拦下来,还会扣班级的分。学生受到了惩罚,代表那个老师没管好,这样子。”

校门口的入校仪式为儿童树立了个人行为规范与班集体荣誉之间关联意识,这是无可厚非的。但随之而来的紧张感来自“被公示的惩罚”。儿童不愿给班级扣分,也不愿让班主任老师和班级“蒙羞”。可见,校门口入校仪式的“教育性”是通过惩罚权激起儿童的羞耻心,甚至是恐惧感实现的,这让他们觉得“紧张”和“超级不自由”。

2. 儿童喜欢基于规则的自由空间

与“不自由”和“令人紧张”的校门口相反,操场是儿童公认的“自由自在”的空间,如学生说,“操场的话,老师只要指导一下,就不用管我们了”,“我可以在操场上自由地跑步,没有人管了”。可以看到,对学生来说,“自由”意味着“没有人管”。结合校门口惩罚权的在场使儿童感到紧张,我们似乎可以这样理解:儿童不喜欢成人权力在场的空间。事实果真如此吗?观察与访谈发现,首先,当儿童在操场上活动时,权力与规则依旧存在,比如体育老师和班主任老师会在一旁看着学生,以免出现运动受伤、打架等安全事故。而儿童也清楚操场活动的规则,如不能打闹,不能单独回教室等。其次,当有事故发生时,儿童第一时间想到的就是寻求老师的帮助。儿童认为,“操场是自由的,但我们必须要自己小心”。可见,并不是以惩罚或规则为表现形式的权力在场让学生感到不自由。相反,学生需要权力的在场来保证意外事故发生时,活动能继续进行。因此,我们可修正结论为,学生感到紧张的是被强权控制的空间;而学生喜欢的自由空间不是没有规则的空间,而是基于规则,学生又有一定自主权的空间。如一名学生总结的,“自由呢,并不代表没规则的……有了规则,才会更自由……没有规则的话我们就没法听课。规则还可以让我们和平相处……”

(六)灰色地带:儿童认为“与‘我’无关”的空间特征

访谈发现,当厕所、沙坑、教室座位等被学生赋予积极或消极情绪时,还有一些空间处于学生情绪体验的灰色地带。这些空间被儿童认为是“与‘我’无关”的。宣传栏就是其中一例。观察发现,L校宣传栏共十个版面,其中四个展示的是学生获奖、学生作品等学生风采。显然,并不是每一名儿童都能拿出被学校认可的奖项和作品。因此,与前文中对宣传栏感到自豪的“三好学生”获得者相比,大部分同学觉得宣传栏“没什么好看”,“与我们没什么关系”。

类似的空间还有探究教室。据介绍,L校探究教室是其科技特色的品牌,约有两三个教室大小,分为3D打印区、机器人编程区、化学实验区等五个区域。但研究者在田野期间曾多次到探究教室所在的楼层寻找观察和进入的机会,却发现教室始终大门紧闭,室内也没有学生在活动。初期访谈得知,探究教室并不是“常年紧闭”的,有2名儿童表示本学期有在探究教室参加活动,但只是“去过几次”。随着儿童访谈的增多,探究教室的开放时间之谜也逐步解开。学生表示,“那里一般人进不去的……要去那里,都是选过的。要成绩好,还要动手能力强。成绩差的同学,老师觉得他们应该先提高成绩。成绩好的比如XX成绩好,但是他不太会(操作),就没通过选拔”。可以看到,当儿童面对宣传栏和探究教室时,面前横亘的是一道高高的“门槛”。这也就解释了儿童情绪体验的灰色地带的成因——部分学校空间具有鲜明的等级性,只接纳符合标准的儿童。

(七)小结:L校儿童的情绪地理特征

1. 儿童情绪体验的类型

儿童的情绪体验可分为积极情绪、消极情绪和“与‘我’无关”三类。其中积极情绪包括喜爱、有趣、轻松、自豪、自由等;消极情绪包括紧张、反感、讨厌、束缚、无聊、否定等。“与‘我’无关”则表现为情绪冷漠,与学校空间缺少意义和情感的联结。

2. 影响儿童情绪体验的空间特征

(1)激发积极情绪的空间特征:干净和具有清洁功能的空间,安静和能够维持安静的空间,与直觉和经验兴趣匹配的空间,安全的互动空间,无条件的互助空间,学生认为重要的空间,符合学生身份认同的空间,没有压迫性权力而气氛轻松的空间,基于规则的自由空间。(2)激发消极情绪的空间特征:(使)脏乱和吵闹的空间,不符合其直觉兴趣的空间,危险和有等级性的互动空间,不重要的空间,污名化的空间(即与“学习不好”“行为规范不好”等“污名”相联系的空间),强权控制的空间,没有规则的空间。(3)激发“与‘我’无关”的空间特征:等级性的空间除了激发儿童消极情绪外,还可能剥夺大部分儿童的情绪体验机会,使学生成为局外人。

3. 儿童情绪体验具有多交点性

仅从以上两点看,我们似乎可以认为:一定的空间特征激发一定的儿童情绪体验;儿童的情绪地理是静态的。但实际上,儿童的情绪地理是动态的、流变的,具体表现为时间和情境向度的多交点性。比如儿童对某一学校空间抱有消极情绪,但之后转变为积极情绪。还比如儿童可能因为操场基于规则的自由而喜欢操场,也可能因为操场施工的噪音而讨厌操场,还可能因为他没有机会参加校田径队而觉得操场与他无关。再比如在学习情境下,学生偏好安静的教室;在课间,学生偏好吵闹的教室。

✦

五、讨论与建议

✦

综上,儿童对学校空间的关注点集中在五个方面:(1)整洁和安静的外部环境;(2)与兴趣和价值判断匹配;(3)安全和平等的互动空间;(4)与身份认同和归属感相匹配;(5)空间中的权力和规则。

进一步访谈班主任、科技指导、总务处教师发现,教师对学校空间的关注点为以下几点:(1)养成良好行为规范。行为规范包括学习习惯、卫生习惯和与同学及老师的交往礼仪等。比如在学校里应该“佩戴红领巾”“日常交谈用普通话”“与人交流要使用‘谢谢’‘您好’等礼貌用语”“不留指甲,勤洗手”等。(2)学习是学生在校生活的主旋律。比如,班主任教师鼓励学生在课间和其他休息时间待在教室里阅读课外书。(3)学生安全是第一要务,如班主任说,“班级是一个大集体,我们一定是以孩子的安全为第一考虑”。(4)营造良好的学校和班级氛围,比如互帮互助的学风与团结友爱的班风。(5)学校环境的生态化与科技化,为学生提供良好的学习环境和具有教育功能的空间装配。(6)打造特色教与学的空间,满足学生的个性发展,比如建设探究教室、机器人实验室、水科技实验室等。(7)树立榜样,发挥空间德育功能,比如宣传栏展出优秀学生的风采。

依据马斯洛的需要层次分级[33],对儿童与教师的空间关注点进行归类和对比,可以看到,儿童与教师的关注点既有重合也有差异。儿童的关注点在各个层次都有体现。教师的关注点则集中在自我实现的需要。具体而言,在生理需要上,学校打造生态环境与儿童对外部环境的需求相契合,但学校未能在空间设计中考虑儿童基于直觉的兴趣;在安全需要上,儿童与教师的关注点重合,都重视安全的校园环境;在归属与爱的需要上,儿童和教师都重视良好的交往氛围以及学校和班级给人的归属感;儿童的尊重需要方面没有获得教师的考虑。在自我实现的需要层面,儿童快意探索与个人经验匹配的活动,学校需要基于教育目的和课程目标,着力培养儿童的现代公民素养,促进儿童的个性化和社会化发展。

不难发现,当儿童与教师的关注点一致时,更容易激发儿童积极的情绪体验;反之,则易产生消极情绪。在此意义上,邀请儿童成为学校空间建设的参与者,倾听和满足学生的发展需求是必要。比如,L校的空间管理在儿童的尊重需要方面显然考虑不足,正如埃里克森的社会化发展理论所警示的,小学阶段儿童正处于“勤奋感对自卑感”时期,同伴之间的评价非常重要[28]。但L校的现实情况是,儿童们正面临着因成绩的高低和行为习惯的好坏而互相区隔、污名化与被污名化,而学校教育的干预却是不充分的。

但这是否意味着学校空间要满足儿童的所有需求呢?答案是否定的。首先,能够激发积极情绪的儿童需求并不总是对其自身发展有益的。比如有的儿童因为没有良好的卫生习惯而对校门口的检查仪式感到反感,并表示取消入校空间仪式会感到快乐时,我们可以鼓励他说出自己的想法,引导他认识讲卫生的重要性,而不是就此取消检查或单独对这类儿童“开绿灯”;其次,儿童的想法有时不切实际,比如访谈中就有学生提出将校门口改造成儿童公园的样式,“要挂很多的气球”,“有很多的玩偶”。面对这样的需求,教师可以选择其中可操作性的部分与儿童一起进行空间改造,并向儿童说明难以实施的部分。因此,在倾听儿童声音的同时,也要依据教育目的有选择地满足儿童的空间需求。

此外,并不是只要保证儿童的关注点与教师的关注点一致就能让儿童产生积极的情绪。原因在于:情绪体验与教师的教育考量之间的异同并不是静态的,而是发生在学生与学校空间的互动之中。比如儿童与教师都重视校园安全,但这不意味着学校就此是安全的,儿童的安全需要已经被满足了。现实情况是,在学生的追逐、打闹甚至探索沙坑和花坛的行为里都有潜在的危险性,但是,教师不可能时时刻刻守在儿童的身边。可行的方法是邀请学生成为学校空间管理的参与者。教师可以将安全问题、环境卫生问题、自习课规则问题等提出来交给学生,引导儿童共同制定和执行空间活动的规则,在全员参与的“社会控制”[35]中自动化地规范个人与空间的互动行为。

此外,儿童情绪在时间和情境向度的多交点性揭示了儿童情绪体验的动态性和复杂性,儿童的消极情绪同样有教育意义。教师需要学会解读学生情绪体验产生的原因,挖掘和实现学生情绪的育人价值。比如,当大部分儿童表示喜欢升旗台并为之感到自豪时,却有一名学生表示“讨厌”。深入访谈发现,原来该生也非常渴望成为升旗手,但在上学期落选了。可见,他的消极情绪中同样包含了对中国人身份和对祖国的自豪。教师要做的不是否定他的情绪,而是纾解他的心结,肯定他对祖国的热爱,鼓励他继续为争取成为升旗手而努力。

综上,“以儿童为中心”的学校空间建设应邀请儿童成为学校空间建设和管理的参与者;倾听并立足教育目的有选择地满足儿童的空间需求;在解读儿童情绪的过程中挖掘和实现儿童空间情绪的教育价值。

作者:钟程,香港中文大学教育行政与政策学系博士研究生

本文原载《教育学术月刊》2022年第1期,第81-90页

参考文献

[1] 中华人民共和国教育部. 教育部关于大力加强中小学校园文化建设的通知 [Z]. 2006.

[2] 中华人民共和国教育部. 教育部关于新形势下进一步做好普通中小学装备工作的意见 [Z]. 2016.

[3] 上海市教育委员会. 上海市教育委员会关于转发《教育部关于新形势下进一步做好普通中小学装备工作的意见》的通知 [Z]. 2016.

[4] 上海市教育委员会. 上海市教育委员会关于开展中小学“未来教室”试点建设工作的通知 [Z]. 2016.

[5] 彭辉,边霞. 让生命在场:儿童教育的空间向度——兼论西方空间理论对儿童教育的观照 [J]. 教育研究与实验,2018,(2):15-20.

[6] 钟程. 儿童空间实践:学校空间研究的新视角 [J]. 少年儿童研究,2020,(8):33-42.

[7] Jenks C. The Sociology of Childhood:Essential Readings [M]. London:Batsford Academic and Educational Ltd,1992.

[9] Holloway S L,Valentine G. Spatiality and the New Social Studies of Childhood [J]. Sociology,2000,34(4):763-783.

[9]A.Corsaro W. The Sociology of Childhood (5th edition) [M]. New York:SAGE,2017.

[10] 黄进. 儿童的空间和空间中的儿童——多学科的研究及启示[J]. 教育研究与实验,2016,(3):21-26.

[11] Prout A,Janes A. A new paradigm for the sociology of childhood? Provenance, Promise, Problems”//Constructing & Reconstructing Childhood [M]. London-Washinton,D.C:Falmer Press, 1997.

[12] 约翰·杜威. 学校与社会·明日之学校 [M]. 北京:人民教育出版社,2004.

[13][23] [25]Anderson K, Smith S. Editorial:Emotional Geographies [J]. Transactions of the Institute of British Geographers, 2001,26(1):7-10.

[14] 李旭. 儿童在园生活体验叙事研究[D]. 重庆:西南大学,2014.

[15] 袁永雄,黄进. 幼儿喜欢什么样的幼儿园——基于幼儿绘画作品的调查 [J]. 教育导刊(下半月),2013,(12):22-26.

[16] 李晓文,原晋霞. 儿童视角下的幼儿园区域活动 [J]. 学前教育研究,2019,(2):70-80.

[17] 尹弘飚. 情绪的社会学解读 [J]. 当代教育与文化,2013,5 (4):108-114.

[18] Lazarus R S. Emotion and adaptation [M]. New York:Oxford University Press,1991.

[19] 涂尔干. 宗教生活的基本形式 [M]. 上海:上海人民出版社,1999.

[20] Heelas P. Emotion talk across cultures [M]//R H,G P W. The emotion. London; Sage. 1996:29-49.

[21] 乔建中. 情绪的社会建构理论[J]. 心理科学进展,2003,(5):541-544.

[22] 费多益. 情绪的社会形塑——认知科学哲学的视角 [J]. 自然辩证法通讯,2013,35(4):82-87+127.

[24] 蹇嘉,甄峰,席广亮,等. 西方情绪地理学研究进展与启示 [J]. 世界地理研究,2016,25(2):123-136.

[26] Bondi L,Davidson J,Smith M. Introduction:Geography’s “Emotional Turn”[M]//Davidson J,Bondi L,SMITH M. Emotional Geographies. London; Ashgate. 2007:1-16.

[27] Davidson J,Bondi L. Spatialising affect; affecting space:an introduction [J]. Gender,Place & Culture,2004,11(3):373-374.

[28][34] 陈琦,刘儒德. 当代教育心理学 [M]. 北京:北京师范大学,2007.

[29] Wood G K,Lemley C K. Mapping Cultural Boundaries in Schools and Communities:Redefining Spaces through Organizing [J]. Democracy & Education,2015,23:1-9.

[30] Literat I. Participatory mapping with urban youth:the visual elicitation of socio- spatial research data [J]. Learning,Media and Technology,2013,38(2):198-216.

[31] Corner J. The agency of mapping:Speculation,critique and invention [M]//Cosgrove D. Mappings. London; Reaktion Books. 1999:213-252.

[32] Strauss A,Corbin J. Basics of qualitative research:Grounded theory procedures and techniques [M]. Newbury Park:Sage,1990.

[33] 马斯洛. 动机与人格 [M]. 北京:中国人民大学出版社,2007.

[35]杜威. 我们怎样思维·经验与教育 [M]. 北京:人民教育出版社,2005.